慢性腎臓病“ステージ2”だと獣医師に言われた……

腎臓病の「ステージ」って何を意味しているの?

ネコさんの腎臓病ってどんな病気なんだろう?

愛するネコさんが慢性腎臓病と診断されてしまったら、飼い主さんは 「これからどうすればいいの?」と不安や戸惑いを感じるのではないでしょうか。

本記事では、獣医師の佐藤れえ子先生の講義をもとに、ステージごとの症状や治療の流れ、腎臓のしくみなどを解説しています。

「ネコさんの慢性腎臓病」について理解を深め、ネコさんとのこれからの生活を考えるための一助となれば幸いです。

佐藤れえ子先生に腎臓病について詳しく解説していただきました。全5本の動画になっています。ぜひご覧下さい。

▼解説動画はこちら

- ネコさんの慢性腎臓病のステージ分類について知りたい

- 慢性腎臓病の診断や治療について知りたい

- 腎臓のつくりや働きに関する理解を深めたい

- ネコさんが腎臓病になったらどうすればいいのか知りたい

自宅で皮下点滴をしている飼い主さんへ。ネコさんの保定にお困りではありませんか?

ねこずきのおくるみ

「入れる」保定袋から「着せる」保定服へ。ネコのストレスを軽減し、飼い主さん一人でも保定できる、特許技術のネコ用保定袋。

詳細はこちら

この記事の目次

猫の慢性腎臓病のステージ分類を知ろう

慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)とは、原因は問わず、長期間にわたる腎臓の障害が続く状態を指す総称です。個々の病名ではなく、さまざまな原因で腎臓の機能が慢性的に低下していく状態をまとめてCKDと表現します。

慢性腎臓病は、高齢ネコさんに多い病気とされていますが、若いネコさんでも発症する可能性があり、注意が必要です。

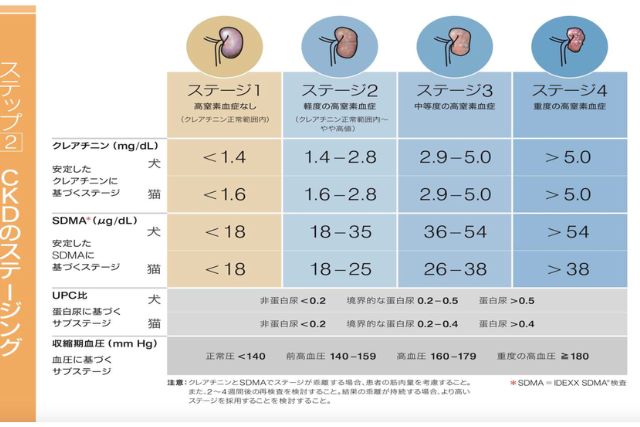

はじめに、国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS)が提唱するイヌ・ネコの慢性腎臓病の「ステージ分類」をもとに、慢性腎臓病の進行度や症状について解説していきます。

IRISステージ分類とは

ネコさんの慢性腎臓病は、おもに「クレアチニン」と、糸球体ろ過量の指標とされる「SDMA(対称性ジメチルアルギニン)」という2つのモニター項目で評価され、ステージ1から4までの4段階に分類されています。

このステージングを提唱したのが、国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS)という団体です。ステージングは、ネコさんの慢性腎臓病の進み具合を判断する際に用いられます。

このほか、ステージングの際には、次のような評価基準があります。

- 尿検査(尿比重・蛋白尿)

- 血圧測定

- 画像検査

- 臨床症状

さらに、IRISのCKDの各ステージは、タンパク尿と血圧によってサブステージに分類されます。

IRISのCKDのサブステージ分類とは

1から4までのステージングのほか、さらに「尿中タンパク」と「血圧」の2つの観点からサブステージに分類されます。これは、腎臓病の進行リスクや臓器へのダメージを評価し、より適切な治療方針を立てるために重要です。

たとえば「ステージ2・境界域タンパク尿・高血圧」というように、CKDのステージとあわせて分類が行われます。

| 分類 | UPC値 | 判定 |

| Non-proteinuric(非タンパク尿) | <0.2 | 尿中にタンパクが認められない状態 |

| Borderline proteinuric(境界域タンパク尿) | 0.2〜0.4 | 軽度にタンパクが認められる状態 |

| Proteinuric(タンパク尿) | >0.4 | 明らかにタンパクが認められる状態 |

| 分類名 | 収縮期血圧 (mmHg) | 臓器ダメージのリスク |

| Normotensive(正常血圧) | <140 | Minimal(最小) |

| Prehypertensive(軽度高血圧) | 140〜159 | Low(低い) |

| Hypertensive(高血圧) | 160〜179 | Moderate(中等度) |

| Severely hypertensive(重度高血圧) | ≧180 | High(非常に高い) |

このように、タンパク尿と血圧の評価を組み合わせることで、CKDの予後をより正確に判断し、早期に介入することが可能となります。

CKDステージングにおける注意点

CKDのステージ分類において、血中のSDMAという腎機能マーカーが注目されています。SDMAは従来のクレアチニンよりも早期に腎機能の低下をとらえやすいとされますが、数値だけで判断するのは危険です。

たとえば以下のようなケースでは、SDMAの高値が腎機能の異常と無関係なこともあります。

- 特定のネコ種(例:バーマン)は体質的にSDMAが高めに出やすい

- 腫瘍(リンパ腫など)の影響で、SDMAのみが一時的に上昇するケースも

このため、SDMA単独ではなく、クレアチニンや尿検査、画像診断などと総合的に評価することが大切です。

また、ステージ分類はあくまで「病期の目安」であり、診断そのものではありません。CKDは、病歴・症状・各種検査結果をもとに、獣医師が総合的に診断を下すものです。

佐藤れえ子先生

佐藤れえ子先生 SDMAはとても感度の高いマーカーですが、決して“万能”ではありません。1つの数値だけで焦らず、背景や体調の変化などを総合的に見ていく視点が大切です。

ステージ別に見る猫の慢性腎臓病の症状

ネコさんの慢性腎臓病は、初期段階においてははっきりした症状が現れにくい一方で、進行するとさまざまな異変が見られるようになります。

ここでは、ステージごとにどのような症状が見られるのかを整理して解説していきます。

ステージごとの症状

IRISでは、イヌ・ネコの慢性腎臓病のステージを1~4に分類しています。ステージングの際、おもに確認すべきポイントは以下のとおりです。

- クレアチニン・SDMAの数値

- タンパク尿の有無(UPC比)

- 血圧の数値(収縮期血圧)

- 腎臓の大きさ(触診やレントゲンなど)

- 多飲多尿、運動量の低下

- 泌尿器症状(尿の量、排尿のようすなど)

- 全身症状(食欲不振、体重減少など)

- 胃腸障害(嘔吐、便の異常など)

ネコの慢性腎臓病ステージ別症状比較表

| ステージ | クレアチニン (mg/dL) | SDMA (μg/dL) | 症状 | 備考 |

| Stage1 | <1.6(クレアチニンは正常範囲内) | <18 | ほぼ無症状。検査でわずかな異常が見つかる程度 | 蛋白尿・尿濃縮能の低下・腎臓の形態異常などが見られることもある |

| Stage2 | 1.6~2.8 | 18~25 | 多飲多尿・運動量の低下など軽微な症状が見られることも | 血液検査での異常は軽度でも、腎機能は約25~33%まで低下している可能性あり |

| Stage3 | 2.9~5.0 | 26~38 | 食欲不振、嘔吐、便の異常、体重減少などの全身症状が見られはじめる | 貧血や骨粗しょう症(腎性二次性上皮小体機能亢進症)などの合併症も発症しやすく、QOLの低下が目立つ時期 |

| Stage4 | >5.0 | >38 | 尿毒症によるけいれん、重度の食欲不振、嘔吐、意識障害など | 生命の危機にある状態。腎代替療法や緩和ケアを含めた治療の検討が必要 |

ステージ別の症状詳細

- 血液検査では正常範囲内と表示されることが多いです。

- 高窒素血症(クレアチニン高値)ではないものの、以下のいずれかの異常が認められることがあります。

・尿濃縮能の低下(薄い尿、多飲多尿)

・レントゲンやエコーでの腎臓の形態異常や結石の存在

・尿路結石などの所見

- クレアチニン値がわずかに上昇していますが、臨床症状は認められないことが多いです。

- 多飲多尿や運動性の低下など、軽微な症状が見られる場合もあります。

- 残存腎機能は33~25%程度に低下しています。

- わずかなクレアチニン上昇でも、腎機能はかなり悪化している状態です。

- クレアチニン値が明らかに上昇し、腎臓以外の症状が現れます。

- ステージ3の初期には無症状のこともあります。

- 全身性の症状(食欲不振など)や胃腸障害(嘔吐、便の異常)が出やすいです。

- 合併症として腎性貧血、代謝性アシドーシス、腎性二次性上皮小体機能亢進症(骨そしょう症)などが起こることがあります。

- 重度の高窒素血症(尿毒症)の状態に陥ります。

- 全身症状の出現と尿毒症クリーゼのリスクが高まります。

- 生命の危機にあり、腎代替療法が必要です。

慢性腎臓病のステージをたどる際、クレアチニンやSDMAといった数値のほか「尿の量」や「排尿のようす」などの臨床症状も重要なポイントになります。

CKDに限らず、腎泌尿器系の疾患の際に現れる症状には以下のようなものがあります。

- 多尿(たにょう)※多飲多尿:腎機能の低下により尿の濃縮ができず、水分が過剰に排出される状態。

- 乏尿(ぼうにょう)・無尿(むにょう):末期の腎不全や尿路閉塞により、尿がほとんど出ない、または完全に出なくなる状態。

- 頻尿:何度もトイレに行くが少量しか排尿できない。

- 尿滴下(尿淋れき):尿がポタポタとしか出ず、スムーズな排尿ができない。

- 有痛性排尿:排尿時に鳴く、痛そうにする様子が見られる。

- 尿失禁:トイレ以外で尿を漏らすことが増える。

- 排尿障害:排尿がスムーズに行えず、途切れ途切れになる。

- 尿路閉塞:完全に尿が出なくなり、逆流する。緊急を要する状態。

万が一このような症状が自宅で見られたら要注意です。一刻も早く受診しましょう。

また、腎泌尿器疾患が進行すると、腎臓そのものの大きさや形にも変化が見られます。

そのため臨床現場では、尿のようすや検査結果のほか、エコーやレントゲン、触診といった方法を用いて腎臓の大きさについても確認しています。

- 急性腎障害(AKI):腎臓がやや腫大する傾向があります。

- 慢性腎臓病(CKD):長期にわたり進行することで、左右の腎臓にサイズ差が生じやすくなり、全体として腎臓の体積は縮小する傾向があります。

- 嚢胞腎などの形態異常:腎臓の表面が凸凹したり、触診で柔らかい嚢胞液のような感触を示したりすることがあります。

腎臓の大きさはレントゲンやエコーで評価され、病気の進行度合いや原因疾患を推測する手がかりになります。

佐藤れえ子先生

佐藤れえ子先生 たとえばクレアチニンが1.6で正常範囲内だからといって安心してはいけません。

必ず臨床症状や腎臓の大きさなど、数値以外のところも見て、どの段階にあるのかを冷静に見極めることが、慢性腎臓病では大切になってきます。

ステージ進行につれ見られる合併症

慢性腎臓病において、食欲不振や嘔吐などの明らかな症状が現れはじめるのは、ステージ2の後期からステージ3まで病態が進行してからが一般的です。この頃になると合併症が出てくる可能性が高まり、さまざまな症状がネコさんの体調を脅かします。

ここでは、慢性腎臓病の進行に伴って現れやすい代表的な合併症の症状について見ていきましょう。

1.腎性貧血

腎性貧血は、腎臓でのエリスロポエチンの産生が減少することによって引き起こされます。エリスロポエチンは赤血球の生成を促進するホルモンであり、腎機能が低下するとその分泌が減少し、結果として赤血球の生成が不十分になります。

腎性貧血を引き起こしたネコさんは、活動量の低下、食事量の減少、ふらつきなどの症状が見られます。

2.腎性二次性上皮小体機能亢進症

腎性二次性上皮小体機能亢進症とは、慢性腎臓病の進行によりカルシウムとリンのバランスが崩れ、副甲状腺ホルモン(PTH)が過剰に分泌されることで、骨の異常が引き起こされる病態です。

腎機能の低下によりリンの排泄が滞ると、血中リン濃度が上昇し「高リン血症」を引き起こします。これに加えて、腎臓でのカルシウム再吸収や活性型ビタミンDの産生も低下するため、「低カルシウム血症」も併発します。

こうした電解質の異常に対し、体は血中カルシウムを補おうと、副甲状腺から「パラソルモン(PTH)」を過剰に分泌します。PTHは骨からカルシウムを動員して血中濃度を維持しようとしますが、過剰に働き続けると骨吸収が進み、「線維性骨炎」と呼ばれる骨の脆弱化を招くのです。

骨が弱くなってしまうことで、ネコさんは骨折をしやすくなるほか、腎機能の低下による症状が見られます。

3.高血圧

腎機能が低下すると、血流の調整がうまくいかなくなり、腎臓が水分不足や血圧低下を感知してRAA(レニン・アンジオテンシン・アルドステロン)系を過剰に活性化させることで、血圧が上昇します。

このようにして生じた高血圧は、眼・心臓・腎臓・脳にダメージを及ぼすおそれがあり、たとえば網膜出血や剥離による視覚障害、不整脈、さらなる腎機能の悪化などを招く可能性があります。

高血圧自体は目立った症状を示さないことも多いため、早期発見のために定期的な検査が重要です。

4.尿毒症

尿毒症とは、腎臓の働きが極端に低下することで体内に毒素が蓄積し、多臓器に障害が及ぶ状態を指します。

尿毒素には、尿素やクレアチニンなどの小分子のほか、PTHやβ2-ミクログロブリンといった中・高分子の物質も含まれ、以下のような症状を引き起こすことがあります。

- 神経系:けいれん、意識障害(尿毒症性脳症)

- 消化器:食欲不振、嘔吐、口内炎、胃潰瘍

- 皮膚・筋肉:皮膚の乾燥、筋力低下

- 血液系:出血傾向(血小板機能障害)、感染症への抵抗力低下

イヌやネコでは、消化器症状(嘔吐や口内炎)や食欲不振がとくに多く見られます。

ステージ別に見る治療とケアのポイント

ネコさんの慢性腎臓病(CKD)は、進行度に応じて治療やケアの内容が変化します。ここではIRISのステージ分類に基づき、ステージ1〜4までの治療とケアのポイントをまとめました。

ステージ1:異常の早期発見がカギ

ステージ1の段階ではまだ明確な症状がないことが多いです。しかし検査で腎機能のわずかな低下が見つかった場合や多飲多尿の症状が見られる場合は獣医師と相談のうえ、進行を防ぐための対策が必要になります。

■腎臓に悪影響を与える薬の中止

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)など、腎毒性のある薬剤を避けます。

■他の病気が原因でないかをチェック

腎前性(脱水など)、腎後性(尿路閉塞など)、尿路感染症(腎盂腎炎)や腎結石の有無を調べ、必要に応じてX線や超音波で確認します。

■脱水への対応

常に新鮮な水を飲める環境づくりも大切です。

■血圧検査と尿検査

血圧、尿中タンパクとクレアチニンの比率(UP/C)を測定し、腎臓へのダメージの兆候を確認します。

高血圧の管理:

血圧が160mmHgを超える場合は、他の臓器(網膜・脳・心臓)への影響を避けるため、治療が必要です。

- 160~179mmHg:中等度リスク。1~2ヶ月間の観察後、治療を検討。

- 180mmHg以上:高リスク。1~2週間以内に治療開始。

- 軽度のタンパク尿(UP/C 0.2〜0.4)の場合も、注意深いモニタリングが重要です。

- 治療には、ACE阻害薬や腎臓病用の療法食が活用されます。

- 原因を特定するために腎生検(病理組織検査)が実施されることもあります。

治療薬には、アムロジピン(カルシウム拮抗薬)やベナゼプリルなどのACE阻害薬が使われますが、脱水状態では慎重な使用が求められます。

タンパク尿の管理:

ステージ2:本格的な食事療法とリン・カリウムの管理を

ステージ2になると、軽度な食欲不振や活動量の低下が見られることがあります。治療の中心は「腎臓への負担を減らすこと」と「食事療法」です。

■食事療法の開始

腎臓病用の療法食に切り替えることで、リンやタンパクの摂取量を調整し、腎臓の負担を減らします。

食欲があるうちに早めに切り替えることで、療法食の導入がスムーズになります。

①リンの管理

- 血漿リン濃度が4.6mg/dL以下になるよう管理。(ただし2.7mg/dL未満までは下げない)

- 療法食でもリンが下がらない場合は、リン吸着剤(例:水酸化アルミニウム)を使用。食事に混ぜて与えます。

- 血清リンやカルシウム濃度は、4〜6週ごとに検査。その後も12週ごとにモニタリングを継続。

②カリウムの補正

- 低カリウム血症(血液中のカリウムが不足している)の場合は、グルコン酸カリウムやクエン酸カリウムを与えます(1〜2mmol/kg/日が目安)。

なお、SDMAが25μg/dLを超えると、ステージ3に準じた治療が必要とされます。

ステージ3:症状に応じた対症療法とQOL維持を目指す

ステージ3では、明らかな臨床症状(嘔吐、食欲不振、体重減少、脱水、貧血など)が見られます。(とくにステージ3の後期に症状が現れる傾向にあります)

- 低カリウム血症への対応:ステージ2と同様にカリウム製剤で補正。

- 貧血の管理:ヘマトクリット値(PCV)が20%を下回ると、ネコの生活の質に影響。ダルベポエチンなどの赤血球産生ホルモンを投与する場合もあります。

- 食欲不振や嘔吐への対処: ・マロピタント(1mg/kg、1日1回):嘔吐を軽減。

- 皮下点滴や点滴治療:脱水が進んでいる場合は、非経口的な水分補給を継続的に行います。

・ミルタザピン(1.88mg、48時間ごと):食欲増進、体重増加にも効果あり。

なお、SDMAが45μg/dLを超えた場合、ステージ4に準じた治療へ移行する準備が必要です。

ステージ4:尿毒症による全身症状と、そのケア

ステージ4は、腎臓の機能が著しく低下し、尿毒症(体内に老廃物が蓄積する状態)による全身症状が強く現れやすくなる段階です。尿毒症クリーゼ(急激な悪化)を起こすリスクも高く、注意深いサポートが必要です。

- 消化器症状:食欲不振、嘔吐、口内炎、胃潰瘍など

- 神経症状:けいれん、意識障害(尿毒症性脳症)

- 筋肉や皮膚の異常:筋力の低下、皮膚の乾燥

- 免疫力の低下や出血傾向:感染症にかかりやすくなったり、内出血しやすくなったりします

■毒素を減らすケア

体に蓄積した毒素を減らすため、皮下点滴や吸着薬(活性炭、リン吸着剤など)を用いたケアが行われます。

■症状を和らげるサポート

吐き気や食欲低下には制吐薬(マロピタントなど)や食欲刺激剤(ミルタザピンなど)を活用します。

■電解質の管理

高カリウム血症や代謝性アシドーシス、貧血などが悪化しやすく、電解質補正やダルベポエチン投与などを検討します。

佐藤れえ子先生

佐藤れえ子先生 ステージ4では、どこまで積極的に治療を行うか、それとも苦痛をやわらげる緩和ケアを優先するかといった選択が求められる場面もあります。

ネコさんの様子や生活の質(QOL)を大切に、獣医師とよく相談しながら、最善のカタチを選んでいきましょう。

猫が慢性腎臓病になる原因

ネコさんの慢性腎臓病(CKD)は、一つの明確な原因だけでなく、さまざまな要因が重なり合って進行していく病気です。

ここでは、代表的な原因についてご紹介します。

1.生まれつき腎臓が未熟なケース(低形成・異形成)

腎臓がうまく発達しない「腎低形成」や「腎異形成」は、CKDの重要な原因のひとつです。

ネフロン(尿をつくる単位)の数が少なかったり、構造が未熟であったりすると、正常なろ過や再吸収の働きが十分に果たせず、生まれつき腎機能が弱い状態になります。

重度の場合は幼少期に命を落とすこともありますが、軽度の場合には成長後も徐々に腎機能が低下し、長い時間をかけてCKDへと進行していきます。

2.片方の腎臓が重度に障害を受けた場合

たとえば、尿管が炎症で詰まってしまったり、結石や腫瘍で尿の流れが妨げられたりすると、片方の腎臓が大きくダメージを受けることがあります。

すると残されたもう一方の腎臓が「代償性」に働きを強め、過剰にろ過(過ろ過)を行うようになります。

一見すると問題ないように見えますが、この過ろ過状態が長く続くと、糸球体が疲弊して線維化し、やがて健康だった方の腎臓まで傷んでしまうことになるのです。

3.結晶尿や尿石症による尿路閉塞・細菌感染など

ネコさんの尿にミネラルの結晶(結晶尿)が多く含まれていると、尿細管につまりやすくなり、腎臓の内部で炎症を引き起こすことがあります。

また、膀胱や尿管に石ができる「尿石症」も、腎臓に悪影響を及ぼす要因のひとつです。

ストルバイト結石など、細菌感染を伴う結石では、腎盂腎炎(腎臓の奥で起こる感染症)を引き起こすこともあり、慢性的な炎症がCKDの進行を後押ししてしまいます。

さらに、慢性的な膀胱炎や腎盂腎炎などの感染性疾患も、腎臓の構造や機能をじわじわと傷つけていく原因の一つとなります。

こうした複数のリスクが複合的に関与して、ネコさんの腎臓は少しずつダメージを受け、CKDへと進行していきます。

“日々の変化”をいち早く察知し、予防や早期介入をすることが大切です。

そもそも腎臓とはどのような器官で、どんな役割を担っているのでしょうか?

次の章では、ネコさんの腎臓の仕組みについて詳しく解説していきます。

猫の腎臓病とは?知っておきたい腎臓のしくみ

慢性腎臓病を正しく理解するためには、「そもそも腎臓がどんな臓器なのか」を知ることが大切です。

ここでは、ネコさんの腎臓のつくりや働きについて、重要なポイントをわかりやすく解説します。

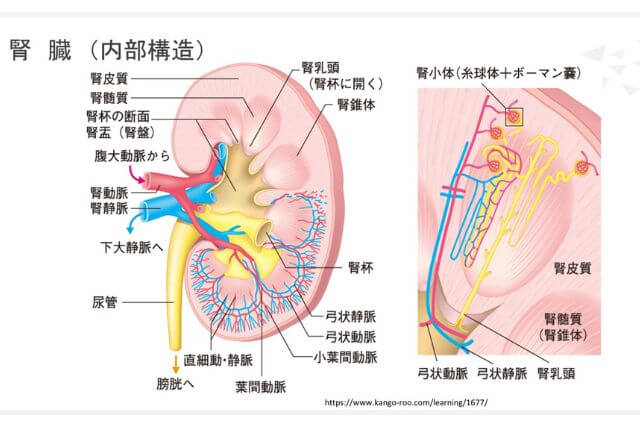

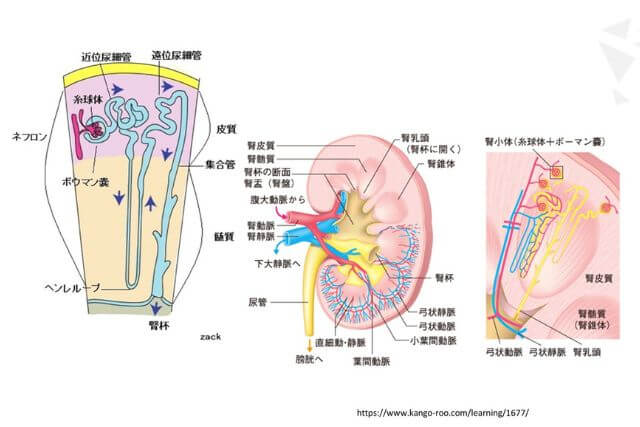

猫の腎臓の基本構造

ネコさんの腎臓は、ヒトやイヌさんと同様、「単腎」と呼ばれる滑らかな形をした構造で、左右に1つずつあります。

腰のあたり(第2〜第5腰椎の間)に位置し、右腎のほうが左腎よりもやや頭側にあります。ネコさんの腎臓はイヌさんに比べてやや丸みがある豆状で、可動域が広いのも特徴です。

- 1腎あたり:約4×3×2〜2.5cm(長さ×幅×厚み)

- 重さ:約7〜15g

腎臓の内部構造

画像はヒトの腎臓の内部構造を示したものです。ネコさんも同じ構造をしています。

腎臓の断面を縦に割った構造をみると、内部は「腎皮質」と「腎髄質」の大きく2つに分かれています。

- 腎皮質:腎臓の外側。ここに、血液を濾過する構造「糸球体」が多数存在します。

- 腎髄質:腎臓の内側。糸球体や濾過された尿が通る尿細管や集合管が並び、最終的に尿が腎盂(じんう)※へ集められます。

ネフロンの構造と役割

腎臓のおもな役割は「血液をろ過して尿をつくること」で、この働きにかかわる最小単位が「ネフロン」です。

ネコさんのネフロンは1つの腎臓に約20万個ずつ存在しますが、実際に日常的に使われているのはその約10%程度。残りは予備として温存されています。

そして、なんらかの理由で腎臓の状態が悪化すると、普段は休んでいるネフロンが総動員ではたらくという仕組みです。

ネフロンは、血液をろ過する「糸球体」と、ろ過された原尿から必要なものを再吸収する「尿細管」という2つの部分で構成されています。

糸球体と尿細管の構造について、詳細はこちらの見出しでまとめています。→尿はどうやってつくられる?腎臓内部のしくみ

このように、腎臓は血液を濾過し、必要なものを再吸収しながら不要な老廃物だけを尿として体外に排出するという、精緻で複雑な構造をもっています。

ネコさんの健康を守るには、この構造が正常に働いていることが何より大切です。

腎臓が担う3つの大切な働き

腎臓のはたらきは次のとおりです。

- 老廃物をろ過し、尿をつくる

- 水分と電解質のバランスを調整

- ホルモンによる全身の調整

一般的に知られている腎臓のはたらきは「尿をつくること」です。しかし腎臓のはたらきはそれだけではなく、全身の恒常性を保つ調整器官として、重要な役割を担っています。

以下、腎臓のはたらきについて詳しく見ていきましょう。

1.老廃物をろ過し、尿をつくる

腎臓に送られた血液は糸球体という毛細血管のかたまりでろ過され、原尿(おしっこのもと)となります。糸球体には「サイズバリア」と「チャージバリア」というフィルター機能があり、たんぱく質やイオンなどを選別。血液を漉して尿がつくられる仕組みです。

ろ過された原尿は尿細管を通り、必要な栄養素や水分は再吸収され、不要なものだけが尿として体外へ排出されます。

2.水分と電解質のバランスを調整

尿細管では、ナトリウム・カリウム・リンなどの電解質を再吸収・分泌することで、体内の栄養素や電解質のバランスを一定に保ちます。

なお、腎臓が処理する血液量は膨大で、ヒトの場合で1日あたり150~180リットルにも達しますが、その99%以上は再吸収されます。

3.ホルモンによる全身の調整

腎臓は以下のようなホルモン分泌を行う「内分泌器官」としても機能します。

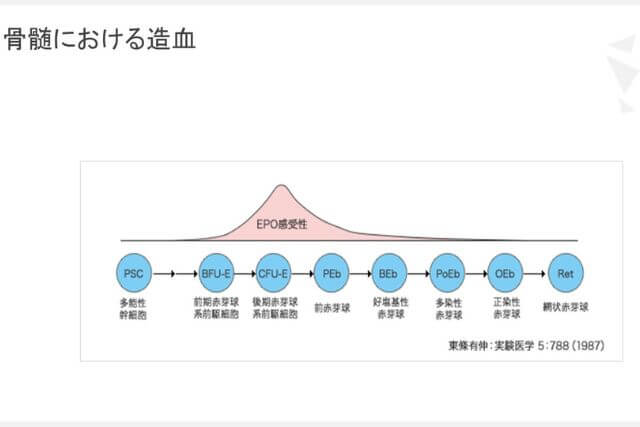

・エリスロポエチン(EPO)

エリスロポエチンは、赤血球の産生を促すホルモンで、酸素が不足した際に腎臓から分泌されます。このホルモンは骨髄に働きかけ、幹細胞(赤血球のもとになる細胞)が赤血球へと分化・成熟する過程を促進する重要な役割を担っています。

エリスロポエチンが不足すると赤血球の生成が滞り、結果として貧血が進行します。

・レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAAS)

レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系は、血圧や体内の水分・塩分バランスの調整機構です。なかでも「アンジオテンシンⅡ」は、非常に強力な血管収縮物質であり、血圧を上昇させるホルモンで、腎機能の悪化の要因となっています。

慢性腎臓病のネコさんに使用する薬剤のなかには、アンジオテンシンⅡの作用を調節するものもあります。

・活性型ビタミンDの産生

活性型ビタミンDは骨の代謝に不可欠です。ビタミンDは、日光浴による紫外線照射をきっかけに、肝臓で一度、次に腎臓で二度目の代謝を受け、活性型ビタミンDとなります。

しかし、腎機能の低下により腎臓での代謝ができなくなると、ビタミンDが不足し骨代謝がうまくいかず、骨粗しょう症を招く一因となるのです。

佐藤れえ子先生

佐藤れえ子先生 貧血や骨粗しょう症などは、一見すると慢性腎臓病とは関係ない病気にも思えますが、腎臓という臓器が「全身の恒常性を保つ調整器官」としての役割を持つことから、上記のような症状が見られる原因につながるのです。

尿はどうやってつくられる?腎臓内部のしくみ

尿は、ネコさんの体内にたまった老廃物や余分な水分を体の外に出すために、とても大切な役割を果たしています。では、尿はどのようにして腎臓の中でつくられているのでしょうか。

ネコさんの腎臓の中には、「ネフロン」と呼ばれる小さな構造がびっしりと詰まっています。このネフロンが、血液をろ過する→必要なものを再吸収するという、2つの重要な工程を通じて尿をつくり出しています。

腎臓の最小単位であるネフロンは、「糸球体」と「尿細管」から構成されています。

それぞれが異なる役割を担い、体内の水分・電解質バランスを保ちつつ、老廃物を排出するはたらきをしているのです。

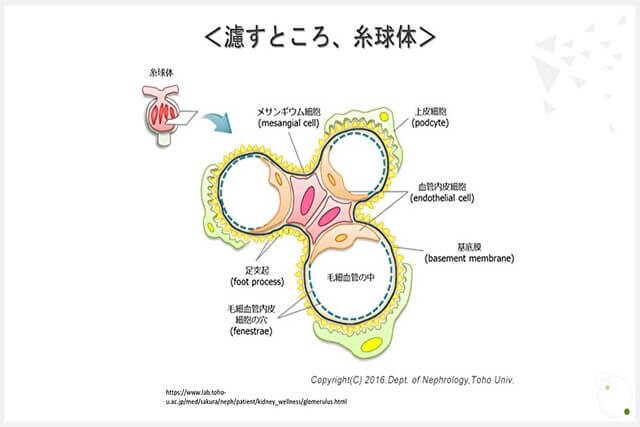

糸球体のバリア機能

糸球体は、血管の塊である毛細血管と、それをつなぐメサンギウム細胞から構成されており、血液をろ過する役割を担います。

糸球体の毛細血管には内皮細胞と基底膜、外側に上皮細胞(足細胞)があります。内皮細胞には小孔があり、基底膜は網の目構造をしています。また、上皮細胞(足細胞)にはスリット膜があり、この3つの構造が重要なバリアとして、尿の中に濾過してよいものと残すものを選別しています。

サイズバリア(Size Barrier)

糸球体の内皮細胞や基底膜には小さな隙間があります。大きな分子(タンパク質など)は通さず、小さな分子(水や老廃物)だけを通す仕組みです。

チャージバリア(Charge Barrier)

糸球体のろ過膜にはマイナスの電荷を帯びた糖タンパク質が存在し、同じくマイナスの電荷を持つタンパク質などを反発します。これにより、本来尿に出てはいけない成分が漏れないよう守られています。

この2つのバリアが壊れると、タンパク尿が出るといった異常が現れるようになります。

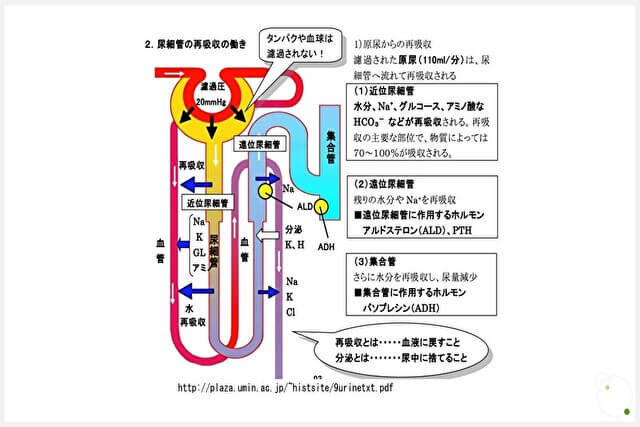

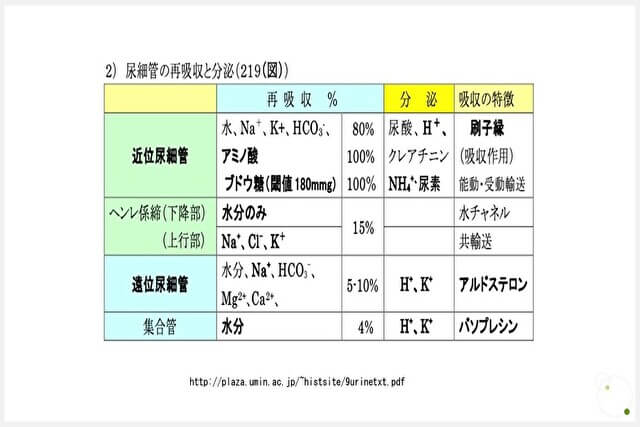

尿細管の再吸収機能

糸球体でろ過された原尿は、「尿細管」と呼ばれる長い管を通過していきます。この過程で、体に必要な水分や栄養素は再び体内に取り込まれ(再吸収)、不要な老廃物だけが尿として排出(分泌)されるようになります。

尿細管は、「近位尿細管」「ヘンレループ」「遠位尿細管」「集合管」から構成されており、それぞれ役割が異なります。

- 近位尿細管:グルコースやアミノ酸、ナトリウム、水分などの多くがここで再吸収されます。

- ヘンレループ: 細いヘンレループ(髄質内層):酸素をほとんど使わずに、受動的な輸送で水分を再吸収します。

- 太いヘンレループ(mTAL:髄質外層):能動的な再吸収を行い、大量の酸素を消費します。この部位は腎臓の中でも特に酸素不足になりやすく、虚血による障害が起こりやすい構造とされています。

- 遠位尿細管:必要に応じてナトリウムや水分などがさらに再吸収されます。

- 集合管:尿細管での処理を終えた尿を集めて最終的な調整を行います。必要に応じて水分の再吸収を行い、尿の濃さや量を調整します。

このように、尿細管は体内の恒常性を保つための重要な働きを担っており、「必要なものは残し、不要なものだけを出す」という腎臓の精密な仕組みを支えているのです。

猫の慢性腎臓病の治療にかかる費用

ネコさんの慢性腎臓病の治療にかかる費用はさまざまです。治療内容、ステージ、通院の頻度といった条件によって大きく異なります。

また動物病院によっても料金が変わるため、一概には言えません。

しかし参考までにアニコムどうぶつ白書2023のデータを見ると、猫の慢性腎臓病における年間治療費の平均値は82,306円(※)となっています。

(※引用:アニコムどうぶつ白書2023「犬と猫の診療費と診療内容」より)

最近では通院の負担を少しでも軽減するため、自宅点滴を選択する飼い主さんも増えています。

自宅点滴はネコさんの状態や性格、飼い主さんの状況や家庭環境などさまざまな観点から獣医師さんが総合的に判断したうえで可能となります。

すべてのネコさんに自宅点滴が推奨されるわけではないことは理解しておきましょう。

▼ネコさんの自宅皮下点滴に関する詳しい記事はこちら!

自宅で皮下点滴をする方におすすめ「ねこずきのおくるみ」

すべてのネコさんに自宅点滴ができるわけではありませんが、それでも自宅点滴を選択する飼い主さんは増えています。しかしそこで新たな問題が発生していることをご存じでしょうか?

それは「ネコさんの保定」です。

点滴時には当然ながら針を刺すので、ネコさんには動かずじっとしてもらう必要があります。しかし点滴が終わるまでの間、ネコさんがおとなしくしてくれるわけもありません。ネコさんの保定が必要です。

2人いればまだしも、飼い主さん1人で保定しなければならない場合は、さらに保定が難しくなります。

そこでnekozukiでは、自宅点滴時に使用するネコさんの保定袋「ねこずきのおくるみ」を開発しました。

特許技術!「ねこずきのおくるみ」の特徴

“ネコ目線のものづくり”をモットーにしているnekozukiでは、ネコさんの習性を生かして商品開発を行っています。

「ねこずきのおくるみ」には以下のような特徴があります。

1.ネコの習性を活用しストレス軽減

前足が地面についていると落ち着く、というネコさんの習性を生かし、服を着せるような感覚で手を入れて出してもらいます。

いつもどおりの体勢でいられるので、ネコさんが安心して着用できます。

2.1人で保定できる

着用方法は5ステップです。マジックテープタイプなので、サイズ調整も簡単です。

ネコさんがリラックスした状態で着せられるので、飼い主さん1人でも無理なく保定ができます。

3.「入れる保定袋」から「着せる保定服」へ

袋にネコさんを“入れる”のではなく、シャツのように包みこんで着せることができます。

またネコさんの状況に応じて、両手を袋の中に入れた状態での使用もOK。脚としっぽまで保定することも可能です。

\特許を取得しました/

ねこずきのおくるみ

「入れる」保定袋から「着せる」保定服へ。ネコのストレスを軽減し、飼い主さん一人でも保定できる、特許技術のネコ用保定袋。

詳細はこちら

太野

太野 ネコさんと飼い主さんの負担を軽減することで自宅点滴をより身近なものに感じていただき、ネコさんが少しでも長く生きるための手助けとなりましたら幸いです。

まとめ

ネコさんの慢性腎臓病は「症状を進行させない」ためのケアが大切です。早期発見とステージに応じた適切な治療とケアが、進行を遅らせるカギとなります。

とくにステージ3以降になると、合併症やネコさんの生活の質の低下が見られることもあり、日常的なケアの重要性が増します。獣医師と相談のうえ、定期的な皮下点滴を推奨された際にはぜひ「ねこずきのおくるみ」を取り入れた自宅皮下点滴も検討してみてください。

この記事を通して、少しでも飼い主さんの不安が和らぎ、ネコさんとの日々が健やかなものになることを願っています。

<参考文献>

IRIS Kidney(国際獣医腎臓病研究グループ):https://www.iris-kidney.com/

国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS)の慢性腎臓病ガイドライン:https://www.idexx.co.jp/ja/veterinary/reference-laboratories/sdma/sdma-iris/

ネコさんの保定にお困りの飼い主さんへ。

ねこずきのおくるみ

「入れる」保定袋から「着せる」保定服へ。ネコのストレスを軽減し、飼い主さん一人でも保定できる、特許技術のネコ用保定袋。

詳細はこちら